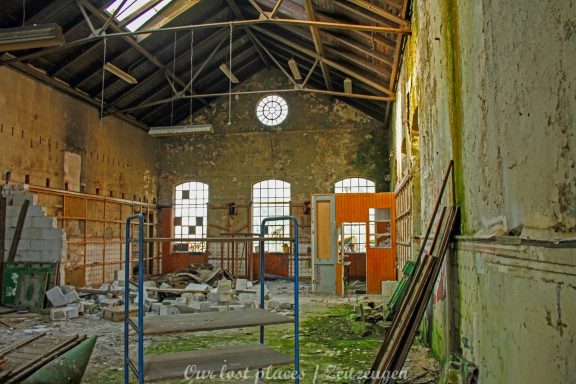

Das alte Eisenwerk

Das Eisenwerk war von 1856 bis in die 1960er Jahre eines der bedeutendsten Industrieunternehmen in der Region. In Spitzenzeiten arbeiten hier über 700 Menschen. Das Werk wurde damals von einem Stahlgroßhändler und einem Metallwarenfabrikant gegründet. Anfänglich wurden hier verzinnte gestanzte Geschirre produziert. 1868 kauften Brüder das Werk auf. Schon kurze Zeit später machte das Werk ein beachtliches Geschäft im Rüstungsbereich. Es wurde Heeresgeschirr im Deutsch-Französischem Krieg geliefert.

Der Werksdirektor war ein sehr sozial gesinnter Unternehmer, der großes Ansehen bei seinen Arbeitern genoss. Er gründete eine Betriebskrankenkasse, sowie eine Sterbekasse für die Belegschaft. Sogar wurde die tägliche Arbeitszeit von ihm auf 10 Stunden reduziert. In der Region wirkte er in der Verschönerungskommission mit, sowie bei der Gründung einer Berufsschule.

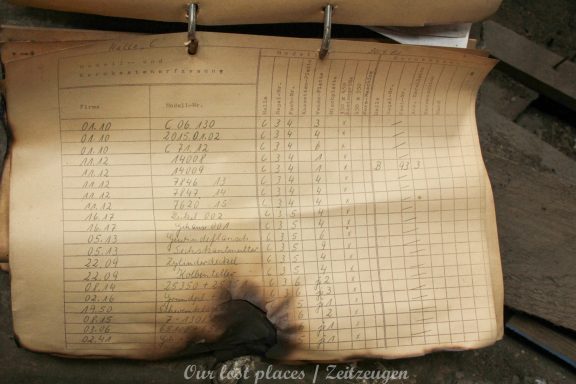

1872 wandelte sich die Firma in eine AG um, um an weiteres Kapital zu gelangen. Dies wurde für eine geplante Emaillefabrik mit Walzenwerk benötigt. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten 300 Mitarbeiter in der Fabrik. Die Produktion wurde von verzinnten auf emailliertes Geschirr umgestellt. Jedoch schlug die Expansion fehl. 1876 entdeckten die Behörden gefälschte Bilanzen. Hinzu kamen zu unrecht verteilte Dividenden. Der Werksdirektor kam in Untersuchungshaft. 1878 meldete die AG Konkurs an.

1878 erwarb ein neuer Eigentümer die Fabrik. Unter der neuen Leitung wurde das Emaillierwerk zu einem modernen, am Weltmarkt orientierten Industriebetrieb ausgebaut und erweitert. Um 1900 hatte die Fabrik 600 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von ca. drei Millionen Mark. Über 60 % der hergestellten Produkte wurden exportiert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Unternehmensentwicklung lag in den im Gefolge der staatlichen Sozialgesetzgebung in den 1890er Jahren aufgebauten Wohlfahrtseinrichtungen, die die staatliche Fürsorge ergänzten und übertrafen. Durch freiwillige Zusatzleistungen und soziale Einrichtungen befestigte der neue Eigentümer die soziale Absicherung seiner Arbeiterinnen und Arbeiter. 1891 ließ er in der Region Werkswohnungen einrichten. Es gab Betreuungsangebote für die Werksangehörigen, unter anderem eine Koch- und Haushaltsschule für die Mädchen, die in der Fabrik arbeiteten. Der Frauenanteil in der Belegschaft war schon zu dieser Zeit überdurchschnittlich hoch. Der Wochenlohn betrug 1887 für Männer 18 Mark und für Frauen 8,50 Mark. Noch zu Lebzeiten entwickelte der Eigentümer eine Rentenzusatzversicherung für seine Beschäftigten, die nach seinem Tod von seiner Witwe als Stiftung, ausgestattet mit 300.000 Mark, gegründet und fortgeführt wurde.

Die Eigentümerfamilie zog 1893 nach Düsseldorf. Fünf Jahre später starb der Eigentümer bei einem Verkehrsunfall. Der technische und der kaufmännische Direktor führten die Geschäfte vor Ort zunächst weiter, bis die Söhne der Eigentümerfamilie die Leitung der Fabrik im 20. Jahrhundert übernahmen.

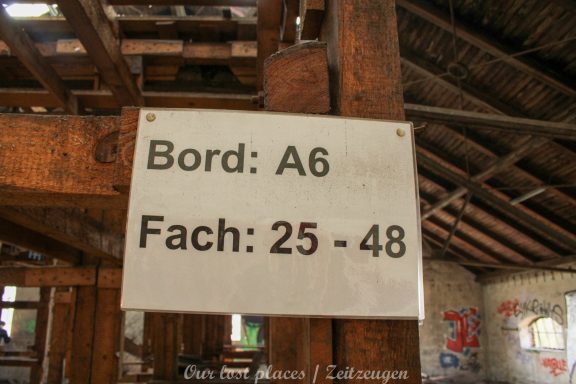

Mit der Erweiterung des Betriebs durch das Werk II im Jahr 1903 wurde der Produktionsprozess optimiert. Im Ersten Weltkrieg profitierte das Unternehmen vom Bedarf an Rüstungsgütern: Kochgeschirre, Feldkessel, Trinkbecher sowie Einzelteile der Waffenproduktion wurden hier hergestellt. Die Frauenarbeitszeit wurde für die Rüstungsproduktion verlängert. Anfang 1917 griffen Hungerunruhen in der Region über. Arbeiterinnen und Arbeiter von der Fabrik stürmten am 26. Februar 1917 die Brotläden im Umfeld.

Auch nach Kriegsende konnte sich das Unternehmen zunächst behaupten, obwohl der Export darunter litt, dass in den Exportländern zunehmend eigene Emaille-Industrien entstanden. 1925 zählte das Werk 725 Mitarbeiter. 1928 wurde das Unternehmen wieder in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 ließ die Exportmärkte und auch die heimischen Märkte einbrechen, wovon sich das Unternehmen nie wieder ganz erholte. Das Werk besaß ein Wasserwerk, ein Gaswerk und ein Elektrizitätswerk und nahm mit beiden Teilbetrieben insgesamt eine Fläche von 312.000 m² ein. Diese Kapazitäten konnten nicht mehr voll ausgenutzt werden, 1931 arbeitete nur noch das Werk.

Der Betrieb setzte große Hoffnungen in den von Adolf Hitler durch Aufrüstung der Wehrmacht versprochenen wirtschaftlichen Aufschwung und unterstützte den neuen Staat. Von einer SPD-Hochburg verwandelte sich der Ort in den 1930er Jahren in ein Zentrum nationalsozialistischer Arbeitsfront-Propaganda. Auch im Zweiten Weltkrieg führte die Produktion von Rüstungsgütern wieder zur Vollauslastung. Unter den 560 Beschäftigten arbeiteten zahlreiche Kriegsgefangene und Fremdarbeiter.

Ein letzter Aufschwung zeigte sich nach der Währungsreform 1948, weil die Privathaushalte Nachholbedarf an Haushaltswaren hatten.

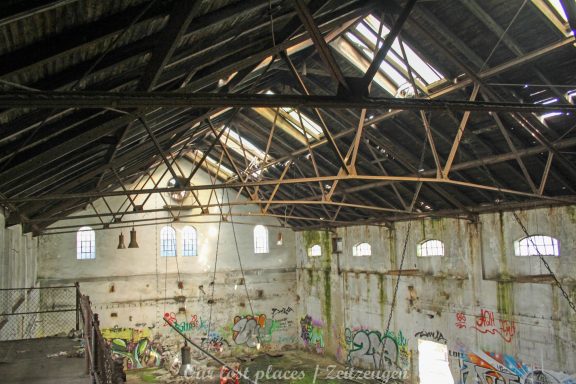

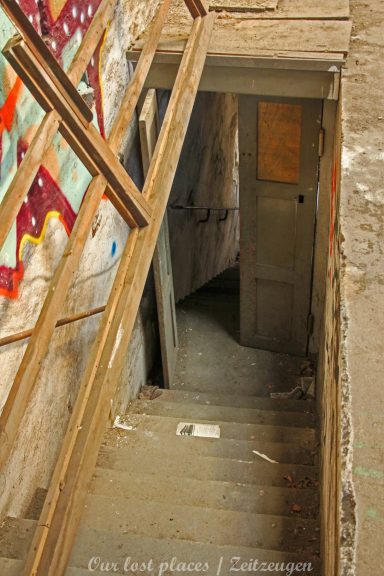

In den 1950er Jahren nahm die Produktion fortlaufend ab. Die technische Entwicklung zu Elektroherden machte Emailletöpfe und -schüsseln weniger begehrt, stattdessen wurden in Haushalten zunehmend Kunststoffe, Aluminium und später rostfreier Stahl verwendet. Schon 1952 wurden Teile der Werksanlagen und Grundstücke an die Stadt verkauft, darunter der Wasserturm und das Wasserwerk. Später wurden nach und nach weitere Grundstücke veräußert, sodass nur noch ein Teil des Werks unverändert arbeitete. 1963 erfolgte der Abriss der Hallen an einem weiteren Standort, 1982 musste der Rest der Gebäude des Werks I einer Wohnbebauung weichen.

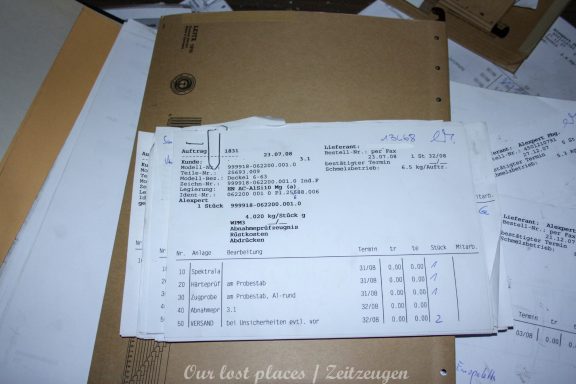

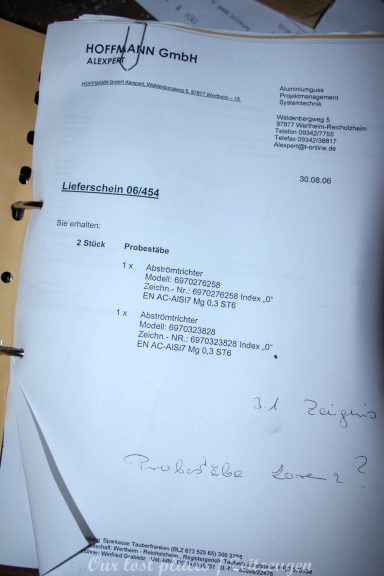

Rationalisierungsmaßnahmen Anfang der 1960er Jahre hatten keinen langfristigen Erfolg. 1962 kaufte ein Gasheizgeräte-Hersteller das Restwerk. Die Produktion im Werk II lief noch bis 1984, aber ein tragfähiges Konzept für die erfolgreiche Weiterführung fehlte. 1986 ging die börsennotierte AG in Konkurs.